point1受験校の決定

- 検索

ヘルプ

- お申し込み

- ログイン

-

マイページ

- 有料会員紙面ビューアーコース登録済み

- 無料会員(クーポン適用中)紙面ビューアーコース登録済み

- 無料会員紙面ビューアーコース登録済み

- 朝日ID会員

- 紙面ビューアーコース

- お客様サポート(個人設定)

- お客様サポート(個人設定)

- お客様サポート(個人設定)

- メール設定

- 保存済みの記事

- マイキーワード

- 会員特典・プレゼント

- 提携プレミアムサービス

- ログアウト

ヘルプ

マイページ

これで完璧!入試への備え

point1受験校の決定

大切なのは家庭の方針。親子で話し合い、迷ったら塾に相談!

「11月下旬までに、すべての受験校を決定しましょう!」

和田洋祐先生と三原健吾先生は、口を揃えてそうアドバイスします。

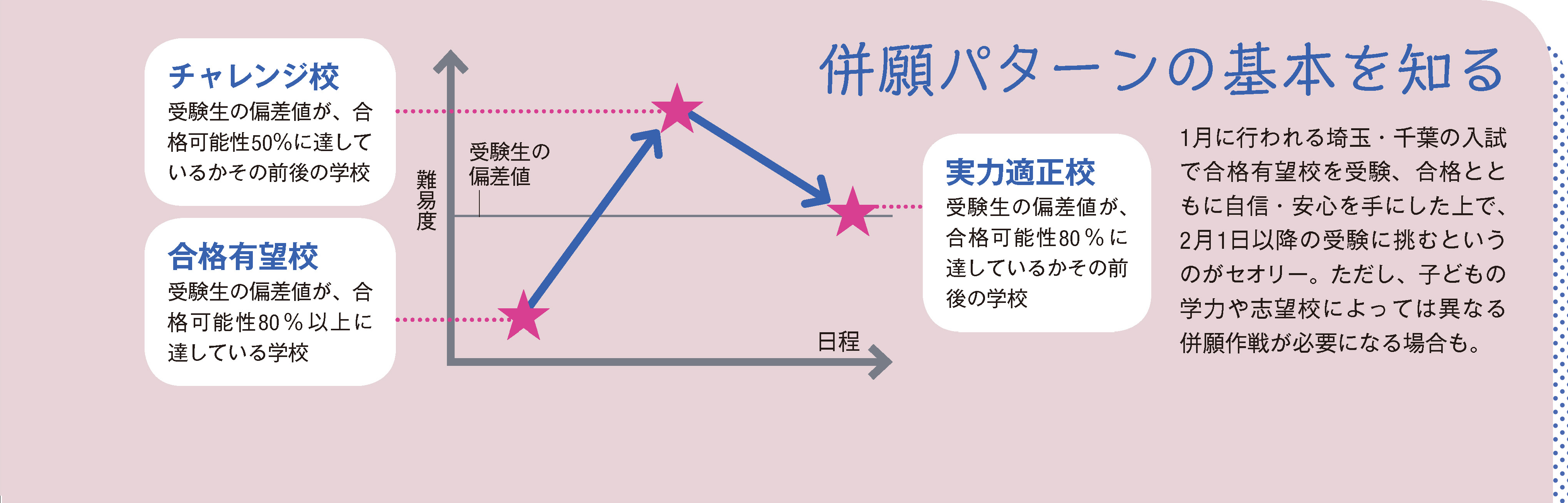

「併願作戦の基本は、下図の通りです。ただし、真剣味が足りない受験生に対しては、早い段階でチャレンジ校に挑戦させる場合などがあります。神奈川の受験親子にとっては、1月から始まる埼玉・千葉の入試を受けるか否かも悩ましい問題でしょう。東京会場がある学校なら移動の負担が軽減されるので、入試要項を調べてみてください」(和田先生)

「下図の併願パターンが王道なのですが、それに当てはまらない受験家族は毎年います。受験校の決定で迷った場合は、塾に相談することをおすすめします」(三原先生)

その一方で、「家庭の方針を明確にし、入試が終わるまでぶれないように」と強調します。

「どんな大人に成長してほしいのか、そのために学校に何を求めるのか?そんな風に言い換えることもできるでしょう。放任主義の学校でノビノビと過ごさせたいのか、それとも補習や受験対策が充実している学校を希望するのか。子どもを交え家族の考えを固めた上で、受験校を決めてほしいと思います」(三原先生)

6年生の2学期は毎月、合不合判定テストが実施され、受験生の偏差値、受験する中学校の合格可能性など細かいデータが算出されます。三原先生は「受験校を決定する上で重要な指標となりますが、それだけを基準としないように」と警鐘を鳴らします。

「各学校の試験には独自の『色』があります。過去問演習を通して、その『色』を把握しておくことが大切! 『合不合で出た合格可能性が高いから』という理由だけで安易に併願校を選ぶと、良い結果を得られない恐れがあります」(三原先生)

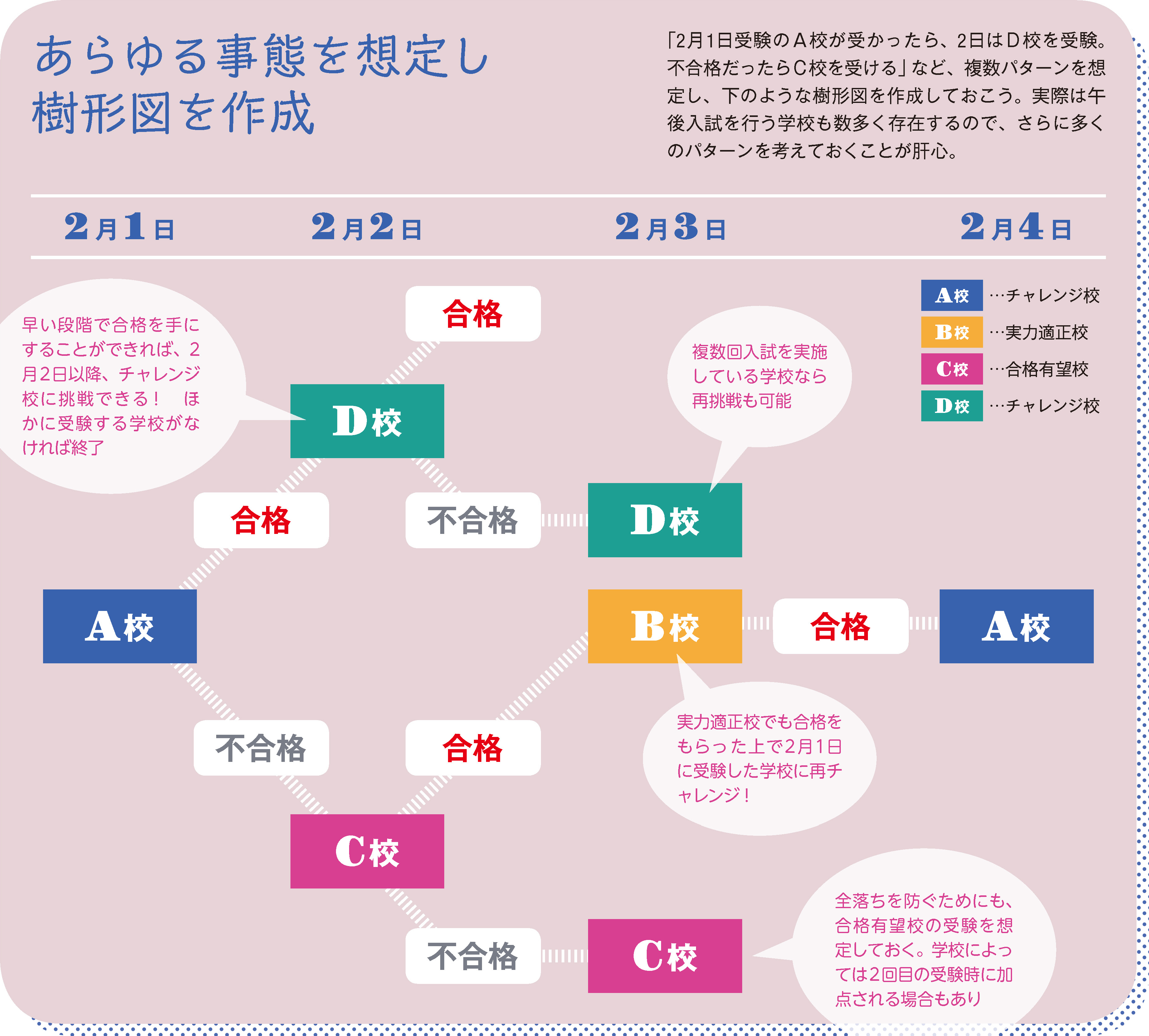

「合格有望校や実力適正校でも、100%の合格は保証されていません。あらゆる事態を想定し、上図で紹介しているような樹形図をつくっておきましょう」(和田先生)

2月1日、2日で合格を手にできないと、慌てて受験校を増やす親もいます。

「そうならないためにも、年内のうちに受験校のラインナップを充実させ、樹形図を完成させましょう。ただし、無闇に受験校を増やさないように心がけてください。繰り返しになりますが、まず考えてほしいのは家庭の方針です。それをしっかり固めた上で『合格をもらえる学校』ではなく、『本当に子どもを行かせたい学校』を選んでください。秋から年末にかけて学校説明会を行う学校はまだあります。親だけでも良いので足を運び、いま一度各学校の魅力を確認してみてはどうでしょうか」(三原先生)

企画制作:朝日新聞社メディアビジネス局広告特集